新料金プランを徹底比較&今すぐできるコスト削減術

企業などで、大型の空調設備や冷蔵庫、工作機などを利用している場合、それら動力を必要とする高い電圧で動く設備には自社内に「キュービクル高圧受電設備」が設置され、それらを管理しています。

2026年4月、東京電力は法人向けの高圧電力プランを根本から見直します。これは単なる料金改定ではありません。電力会社が負っていたリスクを、私たち企業側が選択し、負担する時代への大きな転換点です。

企業の経営者として、電力の担当者としては、絶対に知っておくべきとても重要な内容になります。また、一般消費者も関係ないわけではありません。それら企業が使う電力の上昇は、サービスや商品価格に影響し、電気自動車などの充電スタンドの料金などにも影響してくるため、しっかり理解しておく必要があります。

この記事では、複雑に見えるこの変化を、誰にでも分かるように徹底的に解説します。過去10年の料金高騰の歴史から、2026年に導入される3つの新料金プランの具体的な中身、そしてあなたの会社が今すぐ取るべき具体的な対策まで、この記事一本で全てが分かります。

ここでは、2026年の4月から東京電力が行う高圧電力の価格改定(事実上値上げ)について、4つの章に分けてわかりやすく解説します。

第1章 なぜこんなに複雑?電気料金請求書の「4つの要素」をサクッと理解

新プランを理解する前に、まずは毎月の電気料金が何で構成されているかをおさらいしましょう。請求書は主に以下の4つの要素で成り立っています 。

電気料金 = ①基本料金 + ②電力量料金 + ③燃料費調整額 + ④再生可能エネルギー発電促進賦課金

① 基本料金

電力の使用量に関わらず、毎月固定でかかる料金です。いつでも電気が使えるように設備を維持するための費用、と考えると分かりやすいでしょう。

② 電力量料金

実際に使った電気の量(kWh)に応じて変動する、いわゆる「電気代」の本体です。

③ 燃料費調整額 (FCA)

これが料金を複雑にする最大の要因です。火力発電に使う原油・LNG・石炭といった燃料の輸入価格の変動を、電気料金に反映させるための調整額です 。

- 仕組み: 燃料価格が、電力会社が設定した基準より高ければプラス(料金に上乗せ)、安ければマイナス(料金から割引)されます 。

- タイムラグ: 実際の燃料価格が料金に反映されるまでには3〜5ヶ月のタイムラグがあります 。つまり、忘れた頃に国際情勢が電気代に影響してくるのです。

上限なしのリスク: 多くの法人が契約する「自由料金」プランでは、この調整額に上限がありません 。燃料価格が暴騰すれば、電気代も青天井になるリスクを抱えています。

④ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)

太陽光などの再生可能エネルギーを普及させるため、電気を使う全ての人が負担する料金です 。

- 目的: 国の「固定価格買取制度(FIT制度)」を支えるための費用です

- 決まり方: 単価は国が毎年決定し、全国一律です 。再エネの導入が増えるほど、この負担額も増加する傾向にあります。2024年度には過去最高の3.49円/kWhに達しました 。

このうち、企業努力でコントロールできないのが「燃料費調整額」と「再エネ賦課金」です 。この2つの違いを理解することが、賢い電力戦略の第一歩です。

★さらに深堀!変動費用の比較:燃料費調整額 vs 再エネ賦課金

電気料金をわかりにくくしているこの2つを理解する事が非常に重要で、特に燃料調整費は毎月変わっていて、その変動幅も非常に大きいというのがポイントです。

燃料費調整額 (FCA)の特徴

- 目的: 化石燃料の価格変動を料金に転嫁する

- 変動要因: 原油・LNG・石炭の国際価格、為替レート

- 価格改定頻度: 毎月

- 単価の地域差: 電力会社ごとに異なる ?

- 需要家による制御: 不可能 ?

再生可能エネルギー発電促進賦課金の特徴

- 目的: 再生可能エネルギーの買取制度(FIT)を支える

- 変動要因: 政府の政策、国内の再エネ導入量

- 価格改定頻度: 毎年

- 単価の地域差: 全国一律

- 需要家による制御: 不可能

第2章 なぜここまで高騰した?高圧電力、激動の10年と値上げの歴史

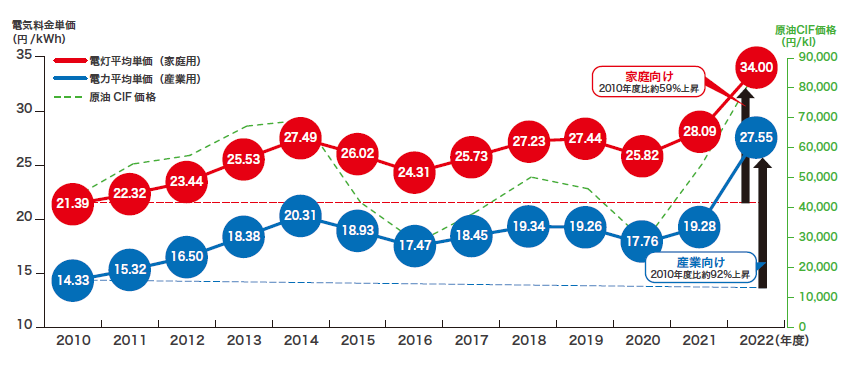

2026年の大変革は、過去の激しい価格高騰の末に生まれました。特にこの3年間の動きは、今回の改革の直接的な原因です。

安定期から混乱期へ(2015年~2020年)

東日本大震災後の価格上昇が落ち着き、2014年から2016年にかけては原油安で料金が下がる局面もありました 。2020年のコロナ禍では経済停滞で価格は一時的に安定しました 。

未曾有の価格高騰「パーフェクト・ストーム」(2021年~2023年)

2021年から状況は一変。高圧電力の全国平均単価は、2022年には2021年の平均価格を大幅に上回る約1.5倍の値上げが行われ、価格は27.55円/kWhまで急騰しました 。これは複数の危機が同時に起きた結果です。

- 原因1:燃料価格の歴史的暴騰: 世界経済の再開とロシアのウクライナ侵攻が重なり、発電燃料の価格が異常なレベルまで高騰しました。

- 原因2:記録的な円安: 燃料のほぼ全てを輸入に頼る日本にとって、急激な円安は輸入価格をさらに押し上げる二重苦となりました 。

- 原因3:国内の供給力不安: 原発の長期停止や古い火力発電所の廃止により、電力供給の余裕がなくなり、価格上昇に拍車をかけました。

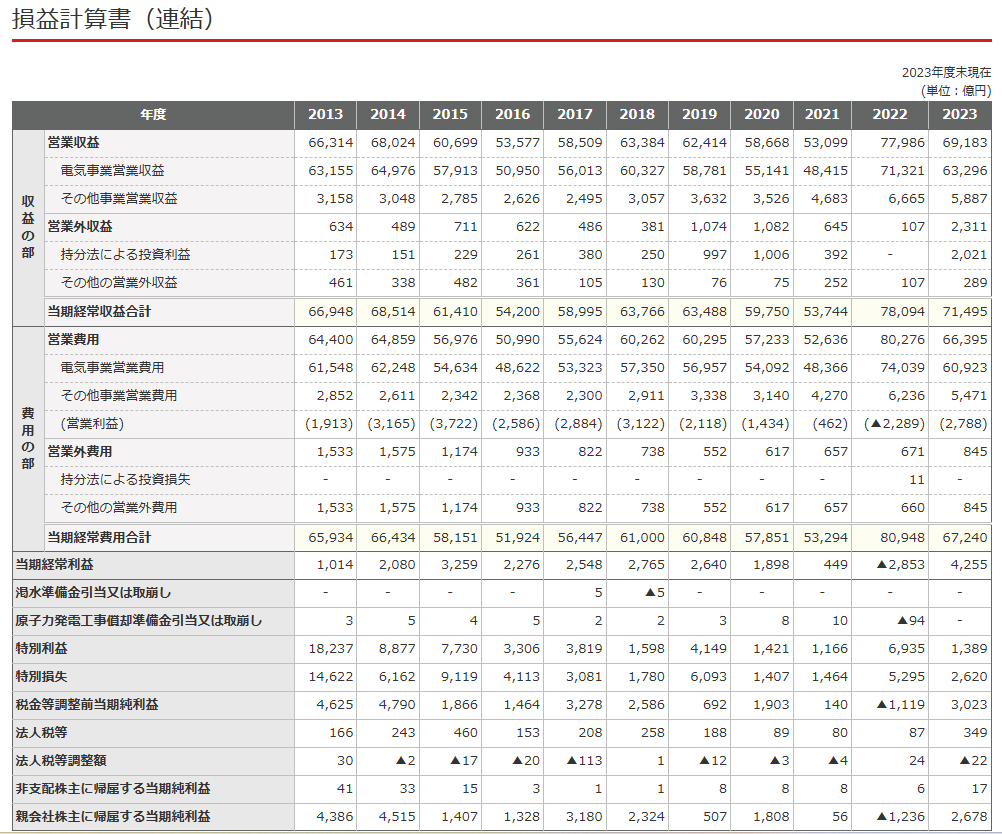

この結果、東京電力は2022年度に2,853億円もの経常損失を計上 。同様に耐えきれなくなった大手電力各社は2023年に一斉に値上げを申請し、東京電力も同年6月から規制料金を平均15.90%の値上げに踏み切りました 。

本当に3つの外的原因だけなのか?

しかし、この決算書、経営者の方なら見て不思議な点ありませんか?2022年、ここ10年で最高益を達成したにも関わらず、営業費用がかさみ、経常損益が2,853億円となったため、2023年6月に大幅な値上げを発表しました。2023年は、燃料価格や卸売市場価格の低下により、売上高は大幅に下がったものの、東電と中部電力の燃料事業を統合して生まれたJERAという会社が「燃料調整制度の期ずれ」という海外からの燃料調達費用が電気料金に反映されるまでのタイムラグがあり売り上げが好調だったことからその分が「持分法投資利益」として、2021億円も入ってきています。(>>TEPCO2023年度報告書より)

つまり、「燃料調整制度の期ずれ」があるという事は東電側も理解していたわけで、そもそもこういう事態があるからJERAという会社を2014年に設立して、電力の安定供給を目指していたわけであり、大幅な値上げを行わなければならなくなったのは、これらが機能していない、つまり電力供給全体の仕組みづくりにも問題があるのではないかとも言えます。

このような根本的な仕組み部分も考えていかなければならないという事です。

補助金終了と「隠れ値上げ」の正体(2024年~2025年)

政府は2023年1月から「電気・ガス価格激変緩和対策事業」で料金を直接値引きし、負担を抑えていました 。しかし、この補助金は2024年5月で終了 。最近の料金上昇は、新たな高騰というより、この補助金がなくなったことで「本来の価格」が表面化した結果なのです。

そして、問題の先送りとも言われている電気・ガス価格激変緩和対策事業は、再度2025年7月使用分~9月使用分に適用を開始しました。

第3章 【本題】2026年4月から何が変わる?東京電力「3つの新料金プラン」を完全ガイド

いよいよ本題です。2026年4月1日、これまで多くの企業が契約してきた「業務用電力」などの旧標準メニューは完全に廃止されます 。そして、すべての企業は以下の3つの新プランから、自社の未来を選択することになります。

新料金プランの詳細分析

1. ベーシックプラン (Basic Plan):新たな標準モデル

- 仕組み: 従来の料金体系に最も近いですが、「燃料費調整」に加えて「市場価格調整」が導入されます。つまり、燃料価格と卸電力市場(JEPX)の価格、両方の変動リスクを負うハイブリッド型です。

- 価格構造: 固定費である基本料金が最大で約60%と大幅に引き上げられる一方、変動費である電力量料金は最大で約15%引き下げられます 。

こんな企業におすすめ: 標準的な選択肢を望むが、ある程度の価格変動リスクは許容できる企業。

2. 市場調整ゼロプラン (Market Adjustment Zero Plan):安定性重視モデル

- 仕組み: 最大の特徴は、卸電力市場の価格変動リスクから隔離される点です。「市場価格調整」がなく、「燃料費調整」のみが適用されます 。日々の市場価格の乱高下に一喜一憂する必要がありません。

- 価格構造: こちらも基本料金が引き上げ(最大約53%増)、電力量料金が引き下げられます(最大約20%減) 。ただし、東電がリスクを肩代わりする分、料金は割高になる可能性があります。

- 注意点: 契約期間が2年で、途中解約には違約金が発生します 。

- こんな企業におすすめ: 予算の安定性を最優先し、価格変動リスクを徹底的に避けたい企業(例:生産計画が固定的な製造業、公共施設、精密工場など)。

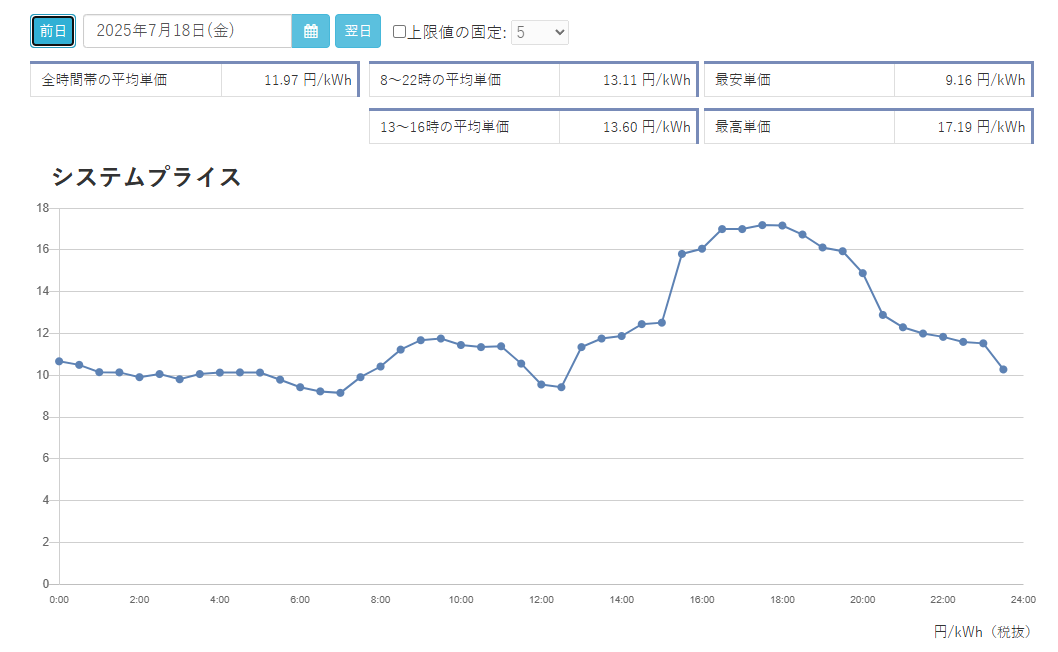

3. 市場価格連動プラン (Market Price Linked Plan):ハイリスク・ハイリターンモデル

- 仕組み: 電気料金が卸電力市場(JEPX)の30分ごとの価格に直接連動します。「燃料費調整」はなく、「市場価格調整」のみです 。

-

価格構造: 他の2プランと対照的に、基本料金が約12%引き下げられます 。電力量料金はJEPX価格そのものなので、極めて大きく変動します。

- 注意点: 契約期間は1年です 。

-

こんな企業におすすめ: 操業時間を柔軟に調整でき、積極的にコスト削減を狙いたい企業。市場価格が安くなる深夜や昼間に電力使用をシフトできるなら、大幅なコスト削減も夢ではありません(例:データセンター、シフト制工場、蓄電池を持つ企業など)。

(>>東京電力

電力の市場価格は、現在でも「環境市場」というウェブサイトでいつでも見ることができます。以下は2025年7月18日の全国的な価格のグラフです。ここを見ながら電力の活用を考えていくのが市場価格連動プランという事になります。

第4章 値上げに負けない!企業が「今すぐ」やるべき4つのアクションプラン

この歴史的な変化を前に、今から準備が必要です。まずは電力への関心と知識を広め、そして今すぐ行動を開始しましょう。

ステップ1:【現状把握】自社の電力利用を「丸裸」にする

- 行動: まずは過去1〜2年分の電気の請求書を集め、30分ごとの電力使用量データを分析しましょう。これにより、電力消費のピーク時間や季節変動など、自社の「電力利用のクセ」が明らかになります。

- 意義: このデータがなければ、どの新プランが自社に有利かを判断することは不可能です。全ての分析の基礎となります。

ステップ2:【影響試算】3つの新プランをシミュレーションする

- 行動: 東京電力が詳細な料金単価を公表(2025年秋予定 )したら、ステップ1のデータを使って、各プランでの年間電力コストを試算します。

-

意義: 「どのプランが一番得か?」という問いに、データに基づいた答えを出せます。これは経営判断における強力な武器となります。

ステップ3:【戦略決定】電力プランを経営戦略と一致させる

- 行動: プラン選択は、単なる経費削減ではありません。例えば、コストで勝負する企業なら、リスクを取ってでも「市場価格連動プラン」でコスト削減を狙う価値があるかもしれません。一方、安定供給が最優先の企業なら、割高でも「市場調整ゼロプラン」で予算の安定を確保することが経営戦略に合致します。

- 意義: 電力契約を自社のビジネスモデルの一部と捉え、長期的な視点で最適な選択をすることが企業価値を高めます。

ステップ4:【リスク対策】電力網からの「部分的独立」を目指す

- 行動: 最も安定的なプランでさえ、燃料価格の変動リスクからは逃れられません。真の安定は、電力会社への依存度を減らすことで得られます。

- 選択肢:

- 省エネルギーの徹底: LED化や高効率設備への更新など、消費電力そのものを減らすことは、どんなプランでも有効な基本戦略です。

- 自家消費型太陽光発電: 自社の屋根に太陽光パネルを設置し、電気を自給自足します。特に初期投資ゼロで始められるPPAモデルは、電力網の価格変動から自社を切り離す強力な手段です。今回の料金改定はPPAの経済性にも影響しうるため、専門家との相談が重要です 。

- デマンドレスポンス(DR)への参加: 電力が足りない時に節電に協力し、報酬を得る仕組みです。コスト削減だけでなく、新たな収益源にもなり得ます。

- 自社発電所を持つ新電力への移行:かなり積極的なアクションですが、日本テクノ株式会社のように、電力を真剣に考える企業から支持を得ている法人高圧電力に特化した新電力などへの移行。(※別記事:高圧電力の会社選び、倒産リスクを避け、健全な新電力を見抜く3つのポイントもご覧ください。)

ステップ4の最後に紹介した新電力は、低圧電力の小売りで大きく失敗した経験もあり「新電力はダメだ」と考える企業も多くあると思います。しかし、その中でも実直に電力と向き合い、その信頼を積み上げている企業も多くあります。

変化はピンチか、チャンスか?未来を見据えた一歩を

2026年の東京電力の料金改定は、すべての企業にとって、電力との付き合い方を見直す絶好の機会です。

今までは、電力の高騰は「しかたない」と受け入れるしかないと思っていたのではないでしょうか?全員が値上げの対象だから仕方ないというあきらめの声もよく聞きます。しかし今度の改定は企業が電力の利用に関して積極的に関わっていく事で大きくそのコストを変える事ができます。

この変化を単なる「値上げ」という脅威と捉えるか、自社のエネルギー戦略を最適化する好機と捉えるか。その分かれ目は、事前の準備と戦略的な意思決定にかかっています。

今こそ、自社の状況をプロアクティブに分析し、行動を起こす時です。この新しいエネルギーの時代を賢く乗りこなし、より強く、よりしなやかな企業体質を築き上げていきましょう。

ELECTRICLIFE – エレクトリック・ライフ! 電気自動車(EV)・電化・再エネ活用でカーボンニュートラル実現へ!

ELECTRICLIFE – エレクトリック・ライフ! 電気自動車(EV)・電化・再エネ活用でカーボンニュートラル実現へ!