全国に広まるカーシェアサービス

日本政府も推進しているサービスとしてのモビリティの在り方「MaaS(Mobility as a Service:マース)」の代表的なものの1つカーシェアサービスが年々その利用者数を伸ばし、利用率も上がってきています。

カーシェアサービスは、レンタカーサービスが更に使いやすくなったサービスで、利用者はオンラインなどでユーザー登録し、その際に免許証やクレジットカードを登録しておくことで、いつでも好きな時に車両の予約を行って利用開始することができます。ユーザーは受付窓口などに立ち寄る必要はなく、利用確保した車両が置いてある駐車場に行き、分単位で車を利用できるようになります。

登録料金や月額基本料金などもかからないサービスが多いため、気軽に利用できるサービスとして、車を所有しない人や所有していても旅行先や出張先で車移動を行う際に便利に利用できるとして登録者が増えています。

カーシェアを全国展開している「earthcar」では、高級車やキャンピングカーなども用意されているため、特別な外出の時に車を変えるなど新しい楽しみも創出しています。

この20年で大きな市場となった「カーシェア」

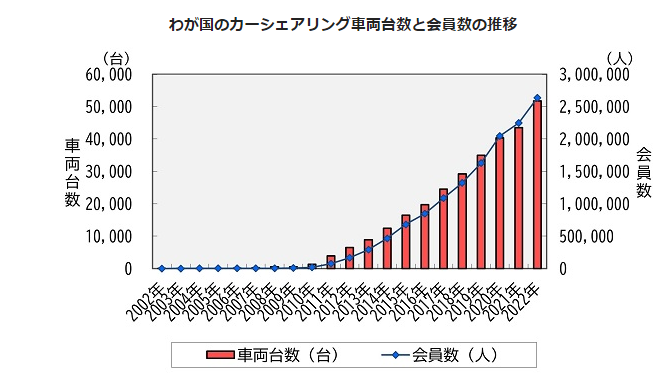

2022年3月、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が実施したカーシェリングの普及状況の調査では、現在全国で20,371ヶ所のカーシェアリング車両ステーションが存在し、車両台数は51,745台となっていて、全サービスの会員数は2,636,121人と言う状況です。

データによれば、20年前の2002年の段階では、車両台数は全国でたったの21台、会員数も50人だったところが、20年で車両は5万台を超え、会員数も260万人を超える大きなマーケットとなっています。

最近では、週末など行楽地へ向かう車列の中でもカーシェアのラベルが張られた車両をよく見かけるようになったところから、車を持っていない人が買い物など近場の移動だけでなく、レンタカーのように旅行などにも利用していることがうかがえます。

シェアリングエコノミーの代表格

カーシェアは、シェアリングエコノミーの代表的なものでもあります。個人が所有している自動車の多くは、普段使われてなく、週末だけの利用だったり、日中は全く動いていないものが殆どです。今はサービスとして企業が行っているものが多いですが、新しいサービスとしてAnyca(エニカ)のように、個人の車を使っていない時に貸し出すサービスなども登場してきました。

カーシェアはさらに増えて定着するサービス

カーシェアの登場は、今まで車を所有しなかった人たちにとっては必要な時だけ利用できるありがたいサービスです。たまにしか利用しない車でも、税金や保険など維持費は同じようにかかってくるわけで、だったらタクシーやレンタカーを利用した方が圧倒的にコストがかからなかったわけです。ところがこれらサービスは自分が必要な時に気軽に素早く利用することができませんでした。カーシェアの拠点が増えたことで、多くの人が利用しやすくなりました。近くに拠点があれば、まるでマイカーを所有したように利用することも可能です。

カーシェアは今まで車を利用しなかった層にも浸透していくため、更にユーザーが増え、ユーザーの利便性は増えていくでしょう。サービスが広がっていけば、免許を取得する人も増えてくるでしょう。また、すでに車を所有している人たちも、維持費がかかる特別な車なども別に利用できるようになるため、念の為登録しておこうという人も増えていくでしょう。

電気自動車や自動運転で更に広がるカーシェア

すでにCASE(Connected Autonomas Share & Service Electric)と呼ばれるこれからの自動車に必要な要素もカーシェアの可能性を広げていきます。特にConnected(コネクテッド)の部分ではネットに接続され車両の情報はオーナーがいつでもしっかり把握し、鍵の開け閉めすらもリモートで確実にできることから、Anycaのような個人でもカーシェアできるサービスも登場したわけです。

カーシェアが広がると車の販売台数は少なくなる?

カーシェアが広がると車の販売台数が少なくなるという人たちがいますが、それでは自動車産業は困ってしまいます。便利なカーシェアのサービスですが、自動車は所有したいという人の方が圧倒的に多くなるはずです。それは、電気自動車などが登場し、自動車のモビリティとしての役割が更に増えてきたからです。

メーカー各社が声を揃えて言っているのが、「移動の楽しさを提供する」ということです。これはEV化や自動運転技術の向上により、快適な移動空間を手に入れられるということです。

これは、自分の部屋が移動するようなもので、どこにでも自分だけの空間ができあがるということです。カーシェアなどにより、これらの魅力に気づく人も増えてくるでしょう。働き方改革なども進み、自由な働き方ができるようになれば、いつでも自由に使えるモビリティの価値はさらに向上していきます。

「所有しない」と「所有する」という意味では賃貸住宅を好むか、住宅を購入するかという考え方にも似ています。それぞれ考え方が違うため、それぞれに良さがあるということです。

それよりも自動車産業の衰退により「所有できなくなる」というのが最も好ましくない状態です。日本を牽引しているのは紛れもなく自動車産業です。今後EVなどの普及により、海外ばかりで自動車を作られてしまっては働く場所がなくなり、自動車を所有したくてもできなくなるというのが最悪なストーリーです。カーシェアを利用せざるをえない、一部の日本人しか日本車を購入できないという状態はさけたいものです。

カーシェアが広がることで、日本のモビリティの可能性が広がりモビリティ産業が活性化するような新しいアイデアの創出につながることを切に願いたいところです。

ELECTRICLIFE – エレクトリック・ライフ! 電気自動車(EV)・電化・再エネ活用でカーボンニュートラル実現へ!

ELECTRICLIFE – エレクトリック・ライフ! 電気自動車(EV)・電化・再エネ活用でカーボンニュートラル実現へ!